Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora/

Weimar

Die Gedenkstätte Buchenwald, die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora und das Museum Zwangsarbeit im NS sind Orte des Erinnerns, Forschens und Lernens. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora hält das Gedenken an die NS-Verbrechen wach und fördert das daraus erwachsende historische und ethische Bewusstsein.

Die Stiftung

Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora wurde 2003 vom Thüringer Landtag ins Leben gerufen. Seitdem macht sie es sich zur Aufgabe, das Erinnern an die Verbrechen des Nationalsozialismus wachzuhalten – und das Wissen darüber weiterzugeben. Im Jahr 2024 wurde die Stiftung um das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in Weimar erweitert.

Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie erinnern wir uns – und was lernen wir daraus? Die Stiftung schafft Räume, in denen Geschichte erzählt, erforscht und verstanden werden kann: in der Gedenkstätte Buchenwald, der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora und im Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Diese Orte laden ein zum Innehalten, zum Nachdenken, zum Austausch – über die Vergangenheit und ihre Spuren bis in unsere Gegenwart. In der Gedenkstätte Buchenwald steht die Geschichte des Konzentrationslagers im Fokus, in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora der Missbrauch von Häftlingen für die Herstellung von Vernichtungswaffen. Auch die Zeit nach 1945 – die politische Instrumentalisierung der Erinnerung in der DDR – sind Teil der Stiftungsarbeit.

Die Stiftung organisiert Ausstellungen, Forschungsprojekte, Bildungsangebote und Veranstaltungen. Sie bringt Menschen aus aller Welt zusammen: Schülerinnen und Schüler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Zeitzeugen und Kunstschaffende.

Ihre Arbeit wird zur Hälfte vom Bund, zur Hälfte vom Freistaat Thüringen finanziert. Unterstützt wird sie von einem wissenschaftlichen Kuratorium sowie drei Beiräten ehemaliger Häftlinge. Ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Stimmen sind und bleiben ein unverzichtbarer Teil unseres Denkens und Handelns. Sollte die Mitarbeit dieser Beiräte eines Tages nicht mehr möglich sein, wird ein internationaler Beirat ihre Perspektive weitertragen.

Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora ist mehr als ein Ort des Gedenkens. Sie ist eine Einladung, sich mit Geschichte zu beschäftigen – offen, kritisch und mit dem Blick auf die Zukunft.

»Erklären Sie den jüngeren Generationen den Wert der Worte ›Frieden‹ und ›Freiheit‹. Setzen Sie sich dafür ein, dass das LEBEN für immer zu einer Zukunft des Friedens, der Schönheit, der Güte und Solidarität führt, mit einem Wort für ein Leben, das ganz einfach zum LEBEN führt!«

Die Gedenkstätte Buchenwald

Die Gedenkstätte Buchenwald erinnert heute an eines der größten Konzentrationslager in Deutschland, an dessen anschließende Nutzung als sowjetisches Speziallager Nr.2, sowie an die Ausgestaltung der Erinnerungspolitik in Bezug auf Nationalsozialismus und Stalinismus in der DDR.

Das Konzentrationslager Buchenwald wurde 1937 durch Häftlinge unter Zwangsarbeit errichtet und bis zur Befreiung durch die US-Armee im April 1945 durch die SS betrieben. Mehr als 250.000 Menschen aus über 50 Nationen wurden hier inhaftiert. Um die 56.000 von ihnen starben hier an Unterernährung, Krankheiten und Zwangsarbeit, Gewaltakten von Seiten der Wachmannschaften oder wurden Opfer von durch systematischen Mordaktionen.

Nach der Befreiung des Konzentrationslagers, und kurzzeitiger Nutzung als Repatriierungslager, nutzten die Sowjets das Gelände für eines ihrer Speziallager zur Internierung von NS-Funktionären. Zwischen 1945 und 1950 starben in Buchenwald 7.113 der hier internierten 28.494 Menschen.

Nach 1950 baute die DDR hier die größte deutsche KZ-Gedenkstätte auf. Der Fokus lag hierbei auf dem neu errichteten Nationaldenkmahl auf Südseite des Ettersberges. 1990 wurde Buchenwald als Gedenkstätte neu konzipiert und für die Erinnerung an das Schicksal weiterer Opfergruppen geöffnet. Der Fokus der Gedenkstätte richtete sich wieder auf dem tatsächlichen Lagergelände, und die Geschichte des sowjetische Speziallager Nr. 2 wurde fester Bestandteil der Ortserzählung.

Historische Bedeutung

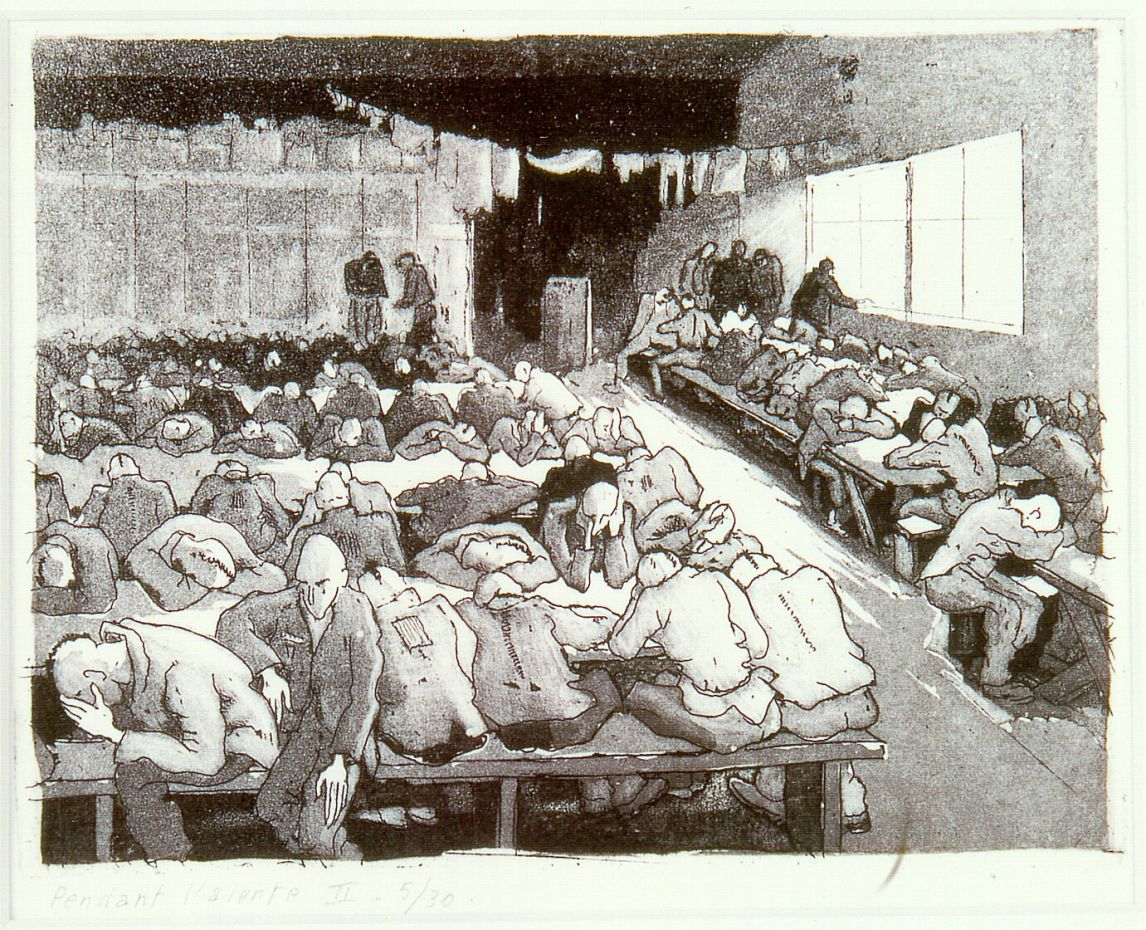

Buchenwald steht für die Inhaftierung von politischen Gegnern des NS-Regimes, sowie der rassistischen Verfolgung von Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma. Die Brutalität des Lagers zeigte sich nicht nur durch die menschenunwürdigen Lebensbedingungen, sondern auch durch medizinische Experimente und Lebensbedrohliche Zwangsarbeit.

Buchenwald war zudem Umschlagsort für ausländische Zwangsarbeiter aus mehrheitlich Osteuropa und der Sowjetunion. Hinzu kamen Tausende Juden, Sinti und Roma die vor ihrer Vernichtung als Zwangsarbeiter ausgebeutet werden sollten. Der Komplex Buchenwald war also ein existenzieller Bestandteil der deutschen Kriegswirtschaft im zweiten Weltkrieg, und steht auch für die engen Verbindungen zwischen NS-Verbrechen und Industrieunternehmen. Dennoch ist die Geschichte des Lagers auch eine Geschichte des politischen Widerstands.

Seit 1943 deutsche kommunistische Häftlinge alle wichtigen Posten unter den Funktionshäftlingen im Hauptlager. Dies bot die Basis für den Aufbau des Internationalen Lagerkomitees, einer geheimen Untergrundorganisation der Häftlinge im Hauptlager. Diese Geschichte des lagerinternen Wiederstands war vor allem in der DDR von großer erinnerungskultureller Bedeutung.

Buchenwalds Bedeutung ergibt sich allerdings auch aus der Nutzung des Hauptlager des ehemaligen KZ als sowjetisches Speziallager. Dort wurden vorrangig lokale Funktionsträger der NSDAP, aber auch Jugendliche und Denunzierte interniert. Dieser Teil der Geschichte Buchenwald wurde bis zu Ende der DDR tabuisiert und erst seit 1990 Teil der offiziell erzählten Geschichte des Ortes.

Die Gedenkstätte heute

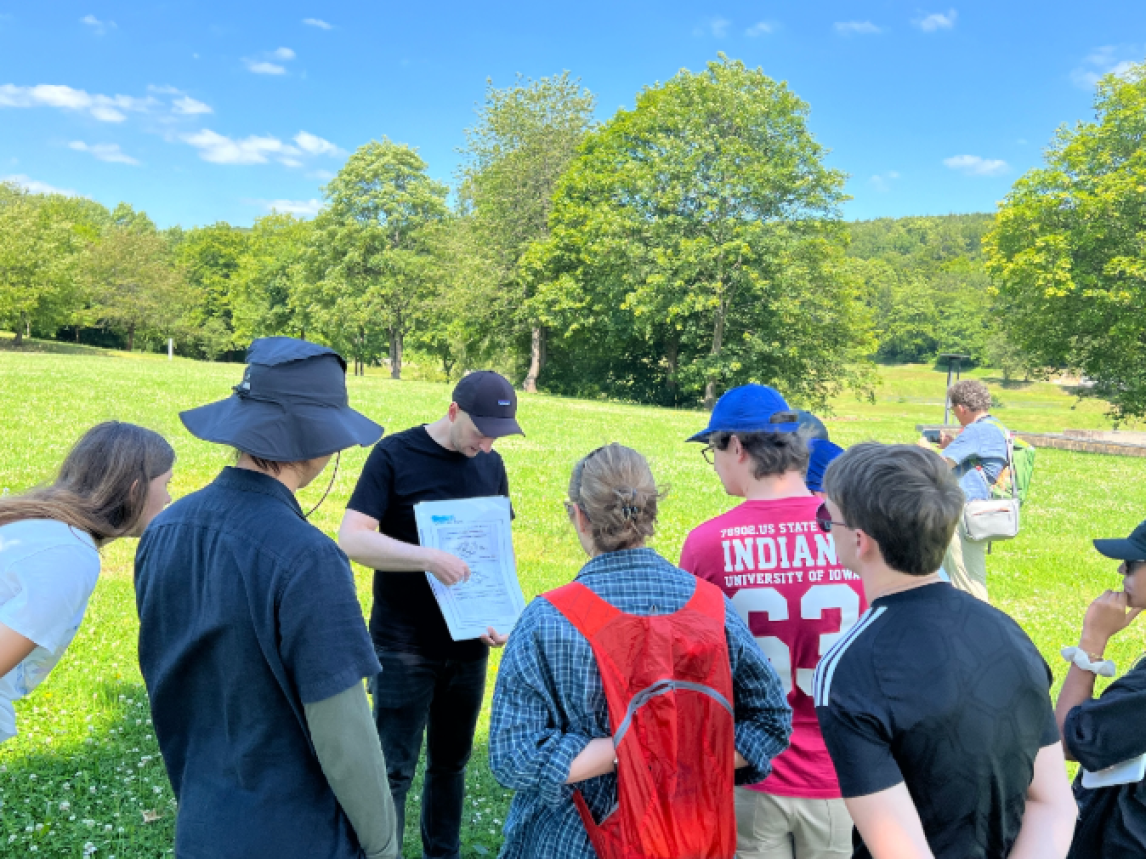

Heute ist die Gedenkstätte Buchenwald ein Ort des Lernens, der Reflexion und der Forschung. Jährlich besuchen tausende Menschen aus aller Welt die historische Stätte, um sich mit den Verbrechen des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Vor Ort können die Dauerausstellung zu KZ, Speziallagern Nr. 2, eine ständige Kunstaustellung sowie historische Gebäude, bauliche Relikte und Denkmalsanlagen besichtigt werden. Im Rahmen von geführten Rundgängen wird das Leben der Häftlinge im Lager, die Parallelwelt der Wachmannschaften, sowie die Beziehungen des Lagers zur zivilen Lebenswelt im Nationalsozialismus aufzeigen.

Darüber hinaus werden Bildungsveranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene angeboten sowohl mit Themenschwerpunkt Konzentrationslager, als auch Speziallager Nr.2 angeboten, welche die Geschichte des Ortes vermitteln und auf die Entwicklung und Stärkung eines kritischen, reflexiven Geschichtsbewusstseins abzielen.

Die Gedenkstätte verfügt außerdem über umfangreiche archivische sowie museologische Sammlungen. Nach Voranmeldung können Interessierte in der Fachbibliothek vor Ort forschen. Es können jederzeit Anfragen an unser Archiv gestellt werden und etwa Informationen zum Schicksal von Häftlingen, zum komplexen Geflecht zwischen den Lagern und ihrem Umfeld oder zur Geschichte der Gedenkstätte nach 1945 zu recherchieren.

Erinnerung und Verantwortung

Die Gedenkstätte Buchenwald ist nicht nur ein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus und sowjetischer Internierung, sondern auch ein Ort, der dazu anregen soll, sich der eigenen Verantwortung für eine bessere Zukunft bewusst zu werden. Menschenrechte, Demokratie und Toleranz sind nicht selbstverständlich. Was geschehen ist, kann wieder geschehen. Es gilt die Geschichte zu begreifen und für die Zukunft zu handeln.

Öffnungszeiten

Ausstellungen

April bis Oktober

Dienstag bis Sonntag: 10–18 Uhr

Feiertage: 10–18 Uhr

Letzter Einlass: 17:30 Uhr

November bis März

Dienstag bis Sonntag: 10–16 Uhr

Feiertage: 10–16 Uhr

Letzter Einlass: 15:30 Uhr

Geschlossen: Montags, Ostermontag, Pfingstmontag, 24. und 25. Dezember, 31. Dezember, 1. Januar

Historische Stätten

Das ehemalige Häftlingslager, der SS-Bereich, die Mahnmalsanlage, die Gräberfelder des sowjetischen Speziallagers Nr. 2 sowie alle weiteren Außenanlagen können täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit besichtigt werden.

Hinweis: Wir empfehlen, die ehemaligen Arrestzellen, das ehemalige Krematorium und die Ausstellungen nicht mit Kindern unter 12 Jahren zu besuchen.

Café Paul

Dienstag bis Samstag: 10–17 Uhr

Geschlossen: Sonntag und Montag

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie hier.

Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora

Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora bei Nordhausen erinnert an die Geschichte des letzten eigenständig gewordenen Konzentrationslagers des nationalsozialistischen Deutschlands. Zwischen 1943 und 1945 mussten im KZ Mittelbau, das sich als ausgedehnter Lagerkomplex mit dem Hauptlager Dora und fast 40 Außenlagern über den gesamten Südharz erstreckte, mehr als 60.000 Menschen aus nahezu allen Ländern Europas Zwangsarbeit leisten. Mindestens 20.000 von ihnen starben infolge der katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingungen in den Lagern, der Gewaltakte von Seiten der Wachmannschaften sowie auf den Räumungstransporten.

Historische Bedeutung

Mittelbau-Dora steht exemplarisch für die Geschichte der KZ-Zwangsarbeit in der Zeit des Nationalsozialismus und der Untertageverlagerung von Rüstungsfertigung in der Phase des »Totalen Krieges« ab 1943.

Die Häftlinge waren für die Montage vermeintlicher »Wunderwaffen« wie der sogenannten V2-Rakete und für Produktions- und Bauarbeiten für SS und Rüstungsministerium sowie lokale Firmen zuständig. Ihr Schicksal und ihre Biografien, die vielfältigen Gründe für die Einweisung in die Lager und die dortigen Lebensbedingungen stehen im Zentrum der Vermittlungsarbeit der Gedenkstätte.

Darüber hinaus lassen sich am Beispiel Mittelbau-Dora Fragen zur Ethik von Wissenschaft und Technik ebenso kritisch diskutieren wie solche nach der engen Verzahnung der Lager und ihrem gesellschaftlichen Umfeld und nach Täter- und Mittäterschaft im Alltag.

Die Gedenkstätte heute

Die Gedenkstätte ist heute als Museum und als internationaler Lern- und Bildungsort ein Ort des Erinnerns, der Forschung und der Reflexion.

Vor Ort können die Dauerausstellung im Museum, wechselnde Sonderausstellungen sowie historische Gebäude, bauliche Relikte und Denkmale besichtigt werden. Geführte Rundgänge ermöglichen den Zugang zu einem Teil des unterirdischen Stollensystems, den die Häftlinge unter anderem für die Raketenproduktion ausbauen mussten.

Bildungsveranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene vermitteln die Geschichte des Ortes und zielen auf die Entwicklung und Stärkung eines kritischen, reflexiven Geschichtsbewusstseins.

Die Gedenkstätte verfügt außerdem über umfangreiche archivische sowie museologische Sammlungen. Nach Voranmeldung können Interessierte in der Fachbibliothek und im Archiv vor Ort forschen und etwa Informationen zum Schicksal von Häftlingen, zum komplexen Geflecht zwischen den Lagern und ihrem Umfeld oder zur Geschichte der Gedenkstätte nach 1945 recherchieren.

Öffnungszeiten

Museumsgebäude

November bis März

Dienstag bis Sonntag: 10–16 Uhr

Feiertage: 10–16 Uhr

April bis Oktober

Dienstag bis Sonntag: 10–18 Uhr

Feiertage: 10–18 Uhr

Geschlossen: Montags, 24. bis 26. Dezember, 31. Dezember und 1. Januar

Außenanlagen

Täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit

Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus im Zentrum Weimars gehört zur Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Neben den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora bildet es den dritten Standort der Stiftung für historisch-politische Bildung.

Der Museumsraum befindet sich im Südflügel des ehemaligen NS-Gauforums in Weimar, dessen markanter Turm das Stadtbild prägt. Die Dauerausstellung basiert auf der internationalen Wanderausstellung »Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg«, die 2010 mit Unterstützung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) realisiert wurde.

Mit der Eröffnung des Museums wurde die Bildungsarbeit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora in das Herz der Stadt Weimar getragen – hinein in das öffentliche Leben. Ziel ist es, das Museum als aktiven Teil des kulturellen und gesellschaftlichen Diskurses in Weimar zu verankern und einen Beitrag zu einer geschichtsbewussten, demokratischen und offenen Gesellschaft zu leisten.

Das Thema NS-Zwangsarbeit eignet sich in besonderer Weise dazu, die tiefgreifende gesellschaftliche Verankerung nationalsozialistischer Verbrechen sichtbar zu machen – und ihre Gegenwartsbezüge zu thematisieren. Während des Zweiten Weltkriegs wurden rund 13 Millionen Menschen zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich verschleppt. Ihre Ausbeutung fand oft offen und mitten im Alltag statt – auf Werksgeländen, in Haushalten, auf Feldern. Begegnungen zwischen Zwangsarbeiterinnen sowie Zwangsarbeitern und der deutschen Mehrheitsgesellschaft waren alltäglich. Der damit verbundene Rassismus und die Ausgrenzung blieben kaum jemandem verborgen.

Im Gesprächsforum »In Gesellschaft.« wurde dieses Spannungsfeld in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgegriffen. Expertinnen und Experten diskutierten dort Fragen rund um Zwangsarbeit, Ausgrenzung und Rassismus – stets mit dem Blick auf die gesellschaftliche Verantwortung: Welche Rolle spielt NS-Zwangsarbeit im kollektiven Gedächtnis? Was sagt sie über heutige Formen der Diskriminierung aus? Und wie lässt sich Erinnerung für die Gegenwart fruchtbar machen?

Auch die Interventionen_2024, ein Kooperationsprojekt mit der Weimarer Künstlerin Anke Heelemann zur Eröffnung des Museums, bringen das Thema auf unerwartete Weise in den Alltag. In Installationen und künstlerischen Interventionen wird gefragt: Wer waren die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter? Wie lebten sie in Deutschland? Welche Spuren lassen sich in Fotografien, Verboten und Vorschriften ihres Alltags entdecken – und was davon erscheint heute noch vertraut?

Diese und ähnliche Fragen stehen auch im Mittelpunkt der Arbeit mit der Dauerausstellung sowie bei stadträumlichen Formaten, die sich auf die Spuren von NS-Zwangsarbeit in Weimar begeben.

Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag: 10–18 Uhr

Feiertage: 10–18 Uhr

Letzter Einlass: 17:30 Uhr

Geschlossen: Montags, 24. bis 26. Dezember, 31. Dezember und 1. Januar

Kontakt

Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora

Gedenkstätte Buchenwald

99427 Weimar

Anfahrt